Por Jorge Henrique Cartaxo e Lenora Barbo*

Especial para o Correio Braziliense

Em 1935, às vésperas do Estado Novo, a Universidade do Distrito Federal — precursora da Universidade do Rio de Janeiro (UERJ) — criou o curso de urbanismo como pós-graduação, com duração de três anos. Carmen Velasco Portinho, então com 33 anos, a terceira engenheira graduada no Brasil, inscreveu-se no curso, dando o primeiro passo para se tornar a primeira urbanista brasileira.

Carmen sempre guardou entusiásticas lembranças desse período, no velho prédio da Rua do Catete, onde funcionava a UDF e, posteriormente, a Faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara. Foram professores daquele curso inaugural, entre outros: Mário de Andrade, que passava uma temporada no Rio e ministrava história da arte; Cândido Portinari, de pintura; e Celso Antônio, de escultura.

Leia maisA boemia, a conversa irresistível, o humor, a graça e a erudição de Mário de Andrade — não apenas nas aulas, mas, sobretudo, nos chopes gelados no Bar da Brahma, na Galeria Cruzeiro, na Avenida Rio Branco — ficaram impressas nas boas memórias da jovem Carmen Portinho. A engenheira, modernista e militante feminista já se fazia notar na cena cultural do Rio de Janeiro.

Não por acaso, ao definir seu projeto de tese, que lhe conferiria o título de urbanista, escolheu fazer o “Anteprojeto para a Futura Capital do Brasil no Planalto Central”. Uma ousadia, portanto, 17 anos antes do projeto da cidade de Vera Cruz (a nova capital no Planalto Central), proposto em 1955 por Raul Penna Firme, José Oliveira Reis e Roberto Lacombe, integrantes da Comissão do Marechal Pessoa; e 19 anos antes do projeto de Lucio Costa, vencedor do concurso de 1957, que definiu Brasília. Carmen Portinho fez o primeiro projeto modernista para a capital do Brasil!

Os documentos mais recentes sobre o Planalto Central, naquele momento, ainda eram os relatórios da Comissão Cruls, de 1892 a 1896. Um estudo in loco não parecia viável para uma pesquisadora de pós-graduação. Restou a Carmen Portinho debruçar-se sobre mapas e dados topográficos, hidrográficos, de fauna e flora apresentados pela equipe de Luiz Cruls, na qual se destacavam, entre outros, Auguste Glaziou, Hastimphilo de Moura, A. Cavalcanti, Alípio Gama, Francisco de Paula Oliveira, Eugênio Hussak e Henrique Morize — este, ex-professor de Carmen no curso de Engenharia.

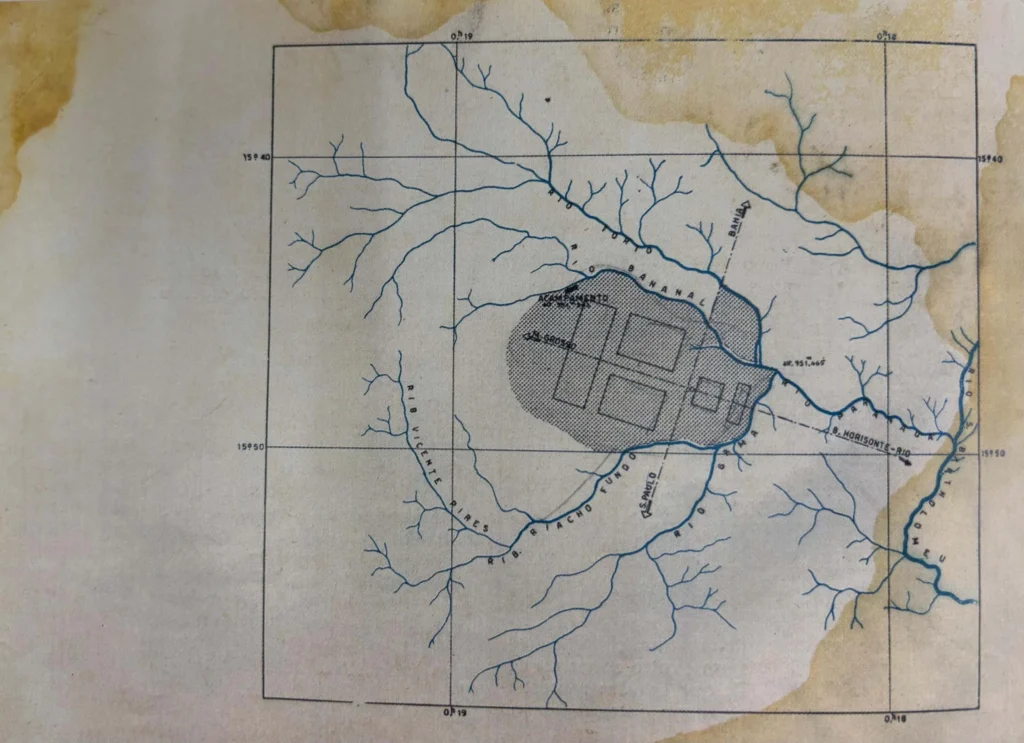

Com uma cópia desse relatório, cedida por Morize, Portinho permaneceu dois anos decifrando e analisando o meio ambiente, as condições climáticas, os acessos necessários e os meios de transporte para a definição do sítio onde seria sugerida a edificação da nova cidade no Planalto Central. Inspirada nos princípios urbanísticos de Le Corbusier — que já conhecia de forma mais densa desde 1929 —, Carmen elaborou seu projeto dividindo a cidade em áreas, sistema viário, sistema de esgoto, passagens para pedestres e edifícios com gabaritos definidos por andares; cruzamentos de ruas sem intersecção de trânsito; pilotis, brise-soleil e pan de verre.

A região seria a mesma já sugerida, em momentos distintos, por Hipólito da Costa, José Bonifácio, Adolfo Varnhagen, Auguste Glaziou, Polli Coelho e o Marechal Pessoa: o plano piloto estaria em uma área entre os rios Torto, Gama, Bananal e Riacho Fundo. Curiosamente, ela não previu a construção de um lago nem a ele se referiu.

“Na ocasião, estava integrada à arquitetura moderna, não só pela minha ligação com Affonso Eduardo Reidy (companheiro de Carmen), como igualmente por um interesse que vinha desde os tempos da Revista da Diretoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal — projeto editorial criado e por mim dirigido desde julho de 1932 —, na qual publicava artigos de Lucio Costa, Reidy, Jorge Moreira, Oscar Niemeyer, enfim, de todos os arquitetos imbuídos de concepções modernas”, explicaria décadas depois a urbanista em seu histórico depoimento a Geraldo Edson de Andrade.

Carmen Portinho nasceu em Corumbá, no dia 26 de janeiro de 1903, no Estado de Mato Grosso — ainda não existia o Estado de Mato Grosso do Sul. Seu pai, Francisco Sertório Portinho, nascido em 1871, era gaúcho. Sua mãe, Maria Velasco Blanco, era boliviana, de Cochabamba. Eles teriam se conhecido em Puerto Suárez, cidade boliviana não muito distante de Corumbá. Os Portinho eram maragatos e viviam em lutas nos pampas. Em determinado momento, exilaram-se em Corumbá. Já os Velasco chegaram à América do Sul com o capitão conquistador Pedro de Alonso Velasco.

Sertório Portinho transferiu-se para o Rio, com a família, em 1908, onde já se encontravam seus irmãos. Carmen, tão logo aprendeu a ler e contar, foi matriculada como semi-interna no colégio das freiras francesas Sacré Coeur de Jésus, localizado na Glória. Já na pré-adolescência, comunicou aos pais que queria ser engenheira e iniciar sua preparação para a rigorosa seleção do Colégio Pedro II. Aprovada em todos os exames com notas altas, Carmen Portinho, além de poder fazer o vestibular para Engenharia, foi autorizada também a cursar dois anos na Escola de Belas-Artes.

Com 16 anos, a futura urbanista iniciou o curso de Engenharia na Politécnica e, simultaneamente, o curso na Escola de Belas-Artes, onde conheceu o amigo de sempre, Lucio Costa. Em 1924, já havia recebido o diploma de engenheira e geógrafa, mas só colaria grau e receberia o título de engenheira civil em 1926 — formalidades e burocracias da época! Era a única mulher numa turma de 45 novos engenheiros.

Como não poderia deixar de ser, foi escolhida por unanimidade para ler, em nome da turma, o juramento da profissão. As celebrações foram alegres, mas as urgências financeiras batiam à porta. Com o pai recém-falecido, Carmen, a filha mais velha, precisava trabalhar para sustentar e educar a família. No último ano da Politécnica, começou a dar aulas no Colégio Pedro II — tornando-se a primeira mulher a ensinar na tradicional escola carioca.

Poucos meses após a colação de grau, foi nomeada pelo prefeito do Rio, Alaor Prata, como técnica na Diretoria de Obras e Viação da Prefeitura do Distrito Federal. Ela nunca entendeu a distinção — soube da nomeação pela mãe, que lera a notícia no Jornal do Brasil, à época fazendo as vezes de Diário Oficial. “Onde não se vê a mulher concorrendo com sua inteligência e caminhando pari passu ao lado do homem? Ainda agora, o prefeito, por ato de anteontem, nomeou a senhorita Carmen Velasco Portinho engenheira dos próprios municipais — mais um prêmio à vontade forte de nossas gentis patrícias”, escreveu O Globo, em 1926.

Já filiada à Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e sócia do Centro Excursionista Brasileiro — onde praticava alpinismo —, Carmen passou a usar, em suas vistorias de campo, calças caqui do uniforme de execução, numa época em que as mulheres só usavam saias. “Calças compridas ficavam bem nas artistas de cinema — tipo Marlene Dietrich, Jean Harlow, Joan Crawford ou Katharine Hepburn — que lançaram a moda”, relembrou Carmen Portinho em seu depoimento.

Na longa e rica vida profissional, política (nunca partidária ou ideológica) e pessoal de Carmen Portinho, bem como em sua relação amorosa e afetiva com o arquiteto Affonso Eduardo Reidy, duas obras se destacam: o Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Morais, mais conhecido como Pedregulho, e a construção e gestão do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM).

De volta da Inglaterra, onde passou um período trabalhando e estudando a reconstrução das cidades destruídas pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, Carmen propôs ao secretário de Obras e Viação da Prefeitura — órgão onde trabalhou até a aposentadoria — a criação do Departamento de Habitação Popular, um desafio crítico e permanente no Brasil e na Europa do pós-guerra. A ideia era edificar um conjunto habitacional destinado à população de baixa renda.

O projeto arquitetônico, inspirado no modernismo, traria um novo conceito de morar. Assim nasceu o Pedregulho, construído numa área de 52.142 metros quadrados. Escolas — da infância ao segundo grau —, piscinas, área de lazer, lavanderia mecânica, ginásio, centro de saúde, pequeno mercado e clube. E, claro, obras de arte: Portinari, Anísio Medeiros e Burle Marx.

Em 21 de março de 1951, foi eleita a nova diretoria do MAM, que passava a ser uma sociedade civil sem fins lucrativos: Raimundo Ottoni de Castro Maia (presidente), Francisco Clementino de San Thiago Dantas (vice-presidente), Niomar Moniz Sodré (diretora executiva), Carmen Portinho (diretora-executiva adjunta), Maria Barreto (diretora-secretária) e Walter Moreira Salles (diretor-tesoureiro). A sede provisória, com projeto de Oscar Niemeyer, foi construída sob os pilotis do MEC. Simões Lopes, então ministro da Educação, acolheu bem a ideia.

Em 1958, numa grande solenidade, foi inaugurado o Bloco-Escola do Museu, obra do arquiteto Affonso Eduardo Reidy, ocupando 12 mil metros quadrados, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek. Em 1967, depois de longos desafios, foi inaugurada a terceira fase da obra: o Bloco de Exposição. O grande Museu sofreria desencontros ao longo do tempo, mas permanece, até hoje, em sua exuberância modernista no Parque do Flamengo.

*Jorge Henrique Cartaxo, jornalista e diretor de Relações Institucionais do IHGDF | Lenora Barbo, arquiteta e diretora do Centro de Documentação do IHGDF

Leia menos