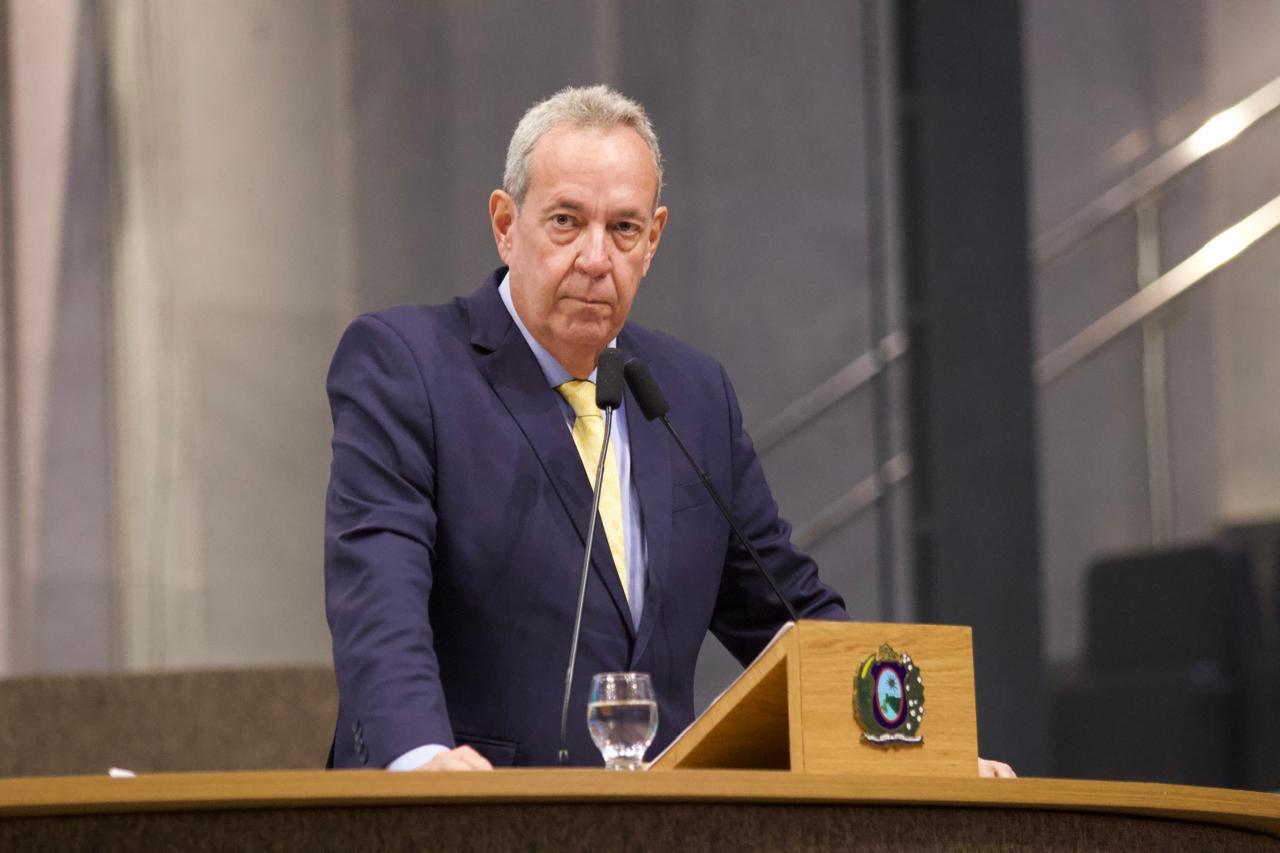

“Tendo o privilégio e a honra de presidir a abertura de mais um ano legislativo, na condição de presidente da Alepe, dou boas-vindas a todos que compõem a nossa casa, casa dos pernambucanos, a Casa de Joaquim Nabuco.

A legislatura que se inicia coincide com o calendário eleitoral que marca eleições em vários níveis e, dessa forma, precisamos conciliar as nossas agendas com aquelas de natureza legislativa.

Não podemos e não devemos descuidar de que esta casa é uma caixa de ressonância dos anseios de todos os pernambucanos e, como tal, assim devemos exercer os nossos mandatos com essa missão outorgada pelo povo.

Além de legislar e fiscalizar, a casa deve continuar, neste ano de 2026, a assegurar direitos e, acima de tudo, garantir conquistas à população pernambucana.

Seguiremos ouvindo, conversando e buscando consensos. Continuaremos com as mãos estendidas às parcerias e à construção de entendimento e avanços.

Enfatizamos, como em outras ocasiões, que todos os projetos apresentados em benefício do povo de Pernambuco serão apreciados e aprovados.

É importante relembrar que, de 2023 até agora, a totalidade dos projetos enviados pelo governo foi aprovada integralmente por esta Casa.

Especificamente sobre as operações de crédito, o colegiado aprovou mais de R$ 13 bilhões neste período.

Em outras palavras, fizemos a nossa parte e seguimos cumprindo o dever de fiscalizar diuturnamente a aplicação dos recursos aprovados.

O povo pernambucano espera ter suas necessidades atendidas. E, para que isso aconteça com eficiência, lá na ponta, é obrigação e prerrogativa desta Casa zelar pela aplicação adequada do dinheiro público. Assim foi feito e assim será.

Enfim, é nosso compromisso continuar trabalhando em favor do pleno funcionamento da Alepe e da boa relação com os demais poderes e com a sociedade.

Exatamente por buscarmos a excelência das atividades desta Casa, temos acompanhado com muita preocupação a ocorrência de ataques à imagem dos legislativos e dos legisladores, campanha que visa incutir na população uma imagem distorcida e mesquinha das nossas atividades enquanto representantes do povo e como cidadãos.

Tenho certeza de que nada, nada mesmo, nos fará silenciar diante dessas tentativas patrocinadas por aqueles que querem um Legislativo submisso, acovardado e inerte.

Não medirei esforços e continuarei a fazer o que tenho feito nos últimos três anos: defender com todas as nossas forças uma Assembleia como instituição altiva e independente.

Jamais serei omisso diante de qualquer situação e, em especial, na defesa dos senhores que nos confiaram a mais alta magistratura dessa Casa.

Venho lá do Agreste, fui forjado na adversidade e tive, na minha formação, a presença marcante dos exemplos de vida dos meus saudosos pais, Lourival e Edite, onde a gratidão, a lealdade e o compromisso com a palavra não eram um traço, mas sim uma marca indelével.

Não serei silente diante das agressões; não me apequenarei perante aqueles que, por motivos inconfessáveis, nos querem como um poder subalterno, subserviente e subjugado.

Temos enfrentado momentos difíceis, mas são eles que nos fortalecem enquanto representantes do povo.

Em nenhum momento cederei às mais variadas ameaças, desde aquelas que passam pela judicialização de questões de natureza interna corporis, como tantas outras que o servilismo político de plantão tem feito com tanta frequência.

É de conhecimento de todos que os poderes constituídos são independentes, mas os ditames constitucionais impõem a todos limites e fronteiras para que se respeitem mutuamente e convivam de forma harmônica.

Entretanto, o ambiente dessa convivência, regido por nossas cartas constitucionais, não permite, e muito menos autoriza, a interferência descabida e desproposital por parte de qualquer um deles.

Precisamos estar vigilantes, coesos e, mais do que nunca, unidos para rechaçarmos e repudiarmos todas as tentativas que estão sendo executadas no sentido de dividir a harmonia e a boa convivência do nosso colegiado.

A razão dessas tentativas, a cada dia, fica mais clara: é fomentar a cizânia entre os pares da Casa de Joaquim Nabuco.

Entendem eles que, ao procederem dessa forma, conseguirão atingir os seus objetivos, que são enfraquecer ou intimidar a ação fiscalizadora do Legislativo e inibir as prerrogativas de cada um dos senhores no exercício dos seus mandatos.

Mas não conseguirão. A Casa seguirá trabalhando, com altivez, a serviço do povo de Pernambuco.

Além de legislar e fiscalizar, reforçamos aqui o compromisso de seguir ampliando, com a colaboração dos deputados e deputadas, as ações sociais que têm promovido saúde, cidadania, bem-estar e conhecimentos para milhares de pernambucanos.

Vamos fortalecer o Alepe Cuida, que desde 2023 vem oferecendo uma ampla gama de serviços à população. Já estivemos em vários municípios, e este ano vamos intensificar a agenda, beneficiando todas as regiões de Pernambuco.

Iniciativa premiada nacionalmente, já transformada em referência para casas legislativas de outros estados, o Alepe Cuida vai alcançar mais gente, disponibilizando consultas, exames, terapias e tratamentos médico e odontológico, além de serviços que fortalecem a cidadania e estimulam o empreendedorismo.

Do mesmo modo, temos o compromisso de expandir o programa “Juntos Nos Cuidamos”, que reúne as ações do Outubro Rosa e Novembro Azul. No ano passado, batemos recorde de atendimentos gratuitos, com mais de 19 mil beneficiados, e este ano, quando realizaremos a quarta edição, a expectativa é chegar a mais pessoas.

Igualmente incorporado ao cronograma de atividades da Alepe e já premiado pela Unale, o projeto Alepe Antirracista caminha também para a quarta jornada, reafirmando que a Casa de Joaquim Nabuco é espaço para a luta antirracista, promoção da igualdade racial e ações de combate à discriminação.

Também seguiremos comprometidos com o “Alepe Acolhe”, programa que é realizado em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco e oferece qualificação e estágio remunerado a jovens aptos à adoção.

Finalmente, não poderia deixar de registrar aqui o fato de estarmos na reta final da restauração do Palácio Joaquim Nabuco.

Acredito que seja uma honra para todos nós que fazemos a Alepe estarmos finalizando este trabalho, que não apenas simboliza o respeito à nossa história, mas eleva para outro patamar a preservação e a visibilidade da memória do Poder Legislativo pernambucano.

O museu, a ser inaugurado neste ano, reunirá documentos históricos, mobília, obras de arte e objetos decorativos que são testemunhas e contam a história da política do Estado.

Além de recuperar o prédio, um patrimônio arquitetônico de Pernambuco, localizado numa das regiões mais bonitas do Recife, a Alepe oferecerá à população pernambucana e ao país um equipamento cultural moderno, rico em história, com potencial para gerar conhecimento, estimular pesquisas e incrementar o turismo e o entretenimento no estado.

Enfim, 2026 será ano de muito trabalho, debates, entregas, conquistas e, claro, de muito aprendizado.

Para finalizar, deixo aqui meu abraço a cada um dos deputados e deputadas, desejando a todos um ano de sucesso, principalmente na renovação dos seus mandatos.

Aproveitando este momento, gostaria de dizer que, se no calor das refregas cometi alguma impropriedade em relação aos meus pares, peço àqueles que se sentiram atingidos ou incomodados que recebam de público as minhas mais sinceras desculpas.

Estarei sempre com a mão estendida ao entendimento e à conciliação, sem arredar, porém, um milímetro da defesa intransigente da nossa independência com responsabilidade.

Tenho dito. Muito obrigado.”

Leia menos